Procida: Lamartine e il mito di Graziella

|

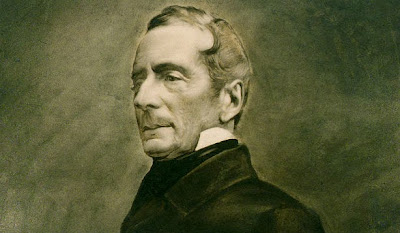

| Maria Fiore e Jean Pierre Mocky in una scena del Film "Graziella" 1954 di Giorgio Bianchi |

Graziella,

piccolo romanzo del famoso scrittore Alphonse de Lamartine, uno dei maggiori

esponenti del romanticismo francese, pubblicato per la prima volta nel 1849, ha

esercitato un grande fascino sulle generazioni di ieri e su quelle del secolo

ventesimo.

Come tutte le vere opere letterarie, pur

essendo espressione tipica della cultura classico-romantica, il romanzo trova

lettori anche in un'epoca come la nostra così lontana dall'ottocento.

Le edizioni italiane non si contano;

l'ultima in ordine di apparizione è quella pubblicata nel 1995 dalla Garzanti

nella collana "i grandi libri", a cura di Caterina D'Agostino, con

un'attenta e scrupolosa introduzione e un'ampia guida bibiografica.

Cosa ha reso e continua a rendere così

popolare la piccola e semplice storia di Graziella, ideale fanciulla, figlia di un

pescatore, incontrata da Lamartine nell’isola di Procida, nel suo primo viaggio in Italia? Dove risiede

il fascino di quest'opera che induce alcuni critici, tra cui Luigi Foscolo

Benedetto1 a parlare del "mito

di Graziella"?

Alphonse de Lamartine nasce il 21 ottobre del 1790 da Pierre e da Alix

des Roys a Milly presso Macon in Borgogna. Dalla madre, donna assai colta e

sensibile, Lamartine riceve la prima educazione religiosa.

La famiglia Lamartine, fedele ai monarchici,

non vuole che Alphonse si immetta in una carriera diplomatica, nell’esercito o

nelle amministrazioni del regno napoleonico; pertanto il giovane è tenuto

lontano da ogni occupazione e si dedica

alla lettura, agli svaghi, ai giochi e ai viaggi. Scopre l'Italia e s'innamora

di Napoli.

Legge Virgilio, Petrarca, il Tasso e

Foscolo, e molti poeti del settecento francese tra i quali Voltaire, Bertin,

Parny, Delille. Poeti che egli studia con dedizione e che cerca di imitare,

componendo le sue prime poesie.

Nel 1819 incontra un personaggio destinato

ad avere una notevole influenza nella sua esperienza di scrittore e politico.

Si tratta di Juliette Colbert, di quattro anni più anziana e sposata al

Marchese piemontese Carlo Tancredi di Barolo. La Marchesa, meglio conosciuta in

Italia come Giulia di Barolo, già allora si dedicava ai più poveri della

società, ai carcerati e ai bambini abbandonati.

L'incontro avviene ad Aix-les-Bains e segna

l'inizio di una lunga amicizia che si estenderà a tutta la famiglia Lamartine.

Nel 1820 la prima pubblicazione: Méditations poètiques. Il successo è

immediato ed esteso. “La lirica lamartiniana si affaccia sul mondo letterario

europeo al suo primo sorgere con la veemenza di una tempesta. Scrive il

Sainte-Beuve: 'Si passava da una prosa scarna, magra, povera, che appena di

tanto in tanto esalava un piccolo soffio, a una poesia larga, veramente

interiore, abbondante, elevata e tutta divina’. Era la rivoluzione romantica.”2

“A una moltitudine che usciva dalle tenebre del dubbio,

che aveva ancora davanti agli occhi la ghigliottina di Robespierre, e nelle

orecchie il cannone di Napoleone, questa insolita novissima voce parlò di Dio,

di speranza immortale, di amore puro, cantò la pace della campagna, il murmure

dei limpidi laghi...il mistero e la poesia delle stelle.”3

Il 6 giugno 1820 Lamartine sposa una ragazza

inglese Marie-Anne Birch che gli darà due figli: Alphonse e Julie. Si

trasferisce subito dopo a Napoli dove è

stato stato nominato membro dell’Ambasciata francese. Nel 1824 il primo grande

dolore per la perdita del piccolo figlio Alphonse. Nel 1825 si trasferisce a

Firenze dove è Segretario dell’Ambasciata francese.

In questi anni italiani, il rapporto con i marchesi di

Barolo è frequente e l'influenza spirituale di Giulia di Barolo su Lamartine

forte. Sono anni in cui una parte della nobiltà italiana riscopre la forza

sociale della fede cristiana, dando vita ad una serie innumerevole di opere di

carità e di giustizia. Giulia di Barolo, al pari di Cafasso, di Cottolengo, si

dedica sempre più ai poveri, mettendo a disposizione di essi i suoi beni

materiali, costituendo l'Opera "Il rifugio". per la riabilitazione

delle ex carcerate a cui affianca una seconda opera per l'educazione preventiva

delle ragazze a rischio.

In alcune lettere del poeta a Giulia di Barolo, pubblicate solo

di recente dalla San Paolo, troviamo frasi che sono indicative dello stato

d'animo di Lamartine e del suo intimo e sincero travaglio spirituale. Nell'aprile del 1828 così scrive:"Noi, quanto a cristianesimo siamo giunti

all'era della carità, non vi è più che questa che sostenga o converta; il resto

spaventa o respinge. Mi citerete qualche passaggio di ferro e di fuoco! Ma io

citerò l'umanità che anela a una legge d'amore, legge d'amore che è il Vangelo

ben compreso".4 E il 1 dicembre 1829:" Siate felice durante l'anno 1829, cioè

soccorrete i miseri e fate felice la gente. Qui risiede la vostra gioia. E' la

sola concessa a voi e agli altri, ma gli altri non la cercano nell'unico luogo

in cui essa si trova. Voi del resto possedete l'unico ingrediente della

felicità: la fede; e avendola, si ha tutto. Pregate dunque affinché essa mi sia

concessa".5

Al ritorno in Francia, dopo l'esperienza

fiorentina, stringe amicizia con Victor Hugo e Alfred de Vigny e si dedica alla

stesura definitiva della seconda sua opera, le Harmonies poétiques e religieuses, che raccoglie le liriche del

periodo fiorentino.

Subito dopo lascia la carriera diplomatica

per entrare direttamente nella vita politica. Viene eletto Deputato a Bergues

nel 1833. Il 13 aprile 1835, in un discorso alla Camera dichiara: "Accettando l’incarico di deputato, ho

preso un impegno sacro con me stesso, quello di vedere in tutto solo

l’interesse e la sorte delle classi lavoratrici, delle masse proletarie fin

troppo spesso oppresse dalle nostre cieche leggi.”6

Da questo momento l'mpegno

per le classi lavoratrici segna la sua poetica. Scrive infatti nel 1834 Des Destinées de la poésie nel quale afferma che “la poesia deve essere ragione

cantata e farsi popolo e diventare popolare come la religione, la ragione e la

filosofia.”7

Tutta la sua produzione, poetica e in prosa,

avrà questa connotazione popolare, inserendosi così nel grande filone del

romanticismo sociale, pur rimanendo

legato nella forma al classicismo dei secoli precedenti.

Restano famosi di questi anni alcuni suoi

discorsi pronunciati alla Camera, tra i quali uno relativo all'abolizione della

pena di morte. Egli considera tale

abolizione una conseguenza diretta dell'impegno a vivere la "carità

sociale": "Felice il giorno in

cui la legislazione consacrerà finalmente nei suoi codici... l'ispirazione

della carità sociale. Felice il giorno in cui essa vedrà sparire dinanzi la

luce divina questi due grandi scandali della ragione del XIX secolo: la

sciavitù e la pena di morte...." 8

Per niente intimidito da chi lo accusa

di tatticismo politico – e notoriamente conosciuto per i suoi trascorsi

monarchici -, in molte sedute parlamentari dal 1834 al 1851, interviene

ripetutamente a favore degli oppressi e dei più deboli, e prende spunto dalla

discussione alla Camera sull'istruzione secondaria per affermare che non si può

prescindere dai valori dello spirito nella formazione dell'uomo. In questo

stesso discorso, che resta uno dei più belli e rivelatori del pensiero sociale

e politico di Lamartine, con grande anticipo sulla storia, propone la visione

della società come un'unica grande famiglia in cui ogni uomo, in stretta

comunione con gli altri uomini, possa realizzare il bene più prezioso che è

l'unità. "Il fanciullo è un'essere

socievole, un essere il cui destino è di vivere in comune con gli altri uomini, d'essere un utile membro, un membro

incorporato nella società... Egli deve avere innumerevoli correlazioni,

definiti rapporti con le cose, con le idee, con i costumi, con gli uomini nati

attorno a lui... avere un maggior numero di rapporti con la società di cui è

membro, ecco il destino del fanciullo come essere ragionevole...All'infuori di

questa varietà di vocazioni... per cui necessitano di speciali insegnamenti,

c'è una grande e preziosa unità da tener presente, da conservare, da

incrementare, s'é possibile, tra tutti gli uomini, tra tutti i fanciulli

destinati a diventare contemporanei compatrioti, cittadini di una medesima

famiglia... Senza di ciò, voi avrete degli individui, ma punto società, punto

famiglia, popolo, punto nazione. Voi avrete, inoltre, degli esseri estranei gli

uni agli altri,...voi avrete la giustapposizione di una innumerevole quantità

di uomini, voi non avrete né solidarietà, né unità, né nazionalità". 9

Nel 1839 esce una nuova raccolta di versi,

i Recueillements poétiques che viene

stroncata dalla critica. Si parla di decadenza poetica di Lamartine.

Nel 1843 viene rieletto Deputato.

Un nuovo viaggio in Italia nel 1844 porta Lamartine a

Napoli e poi nell'isola d'Ischia, uno dei luoghi più amati dal poeta, e qui

comincia a scrivere le Confidences che pubblica nel 1849. Si colloca in questa circostanza

l'inizio della stesura di Graziella:.

Nel 1847 pubblica ad episodi l' Histoire des Girondins, un libro in cui dà la sua visione, più nobile

e umana, della Rivoluzione Francese. L’Histoire riscuote un grande successo

e rende il nome di Lamartine popolarissimo. "Con quest'opera, Lamartine

vuole risuscitare il fuoco sacro della rivoluzione dell'89, cosciente che ciò

che nuoce all'idea repubblicana è la confusione, ancora radicata nelle campagne

e nella traumatizzata borghesia, tra la Repubblica e il Terrore. Il dramma dei Girondins ha un ruolo decisivo nel

preparare il clima intellettuale e morale che di li a poco avrebbe condotto

alla rivoluzione del 1848."10

Dopo la Rivoluzione del 1848, di cui è stato

in certo modo un ispiratore, "viene nominato Ministro degli affari esteri

e capo esecutivo del governo provvisorio il 24 febbraio 1848. Lamartine

instaura la repubblica, respinge gli estremisti e il 23 aprile è eletto

deputato in dieci dipartimenti con un milione e seicentomila voti".11

Ma, con il colpo di stato del 1851 Lamartine

è di nuovo solo ed esce definitivamente dalla vita politica dopo aver subito

questa volta pesanti sconfitte elettorali. Ha intanto pubblicato nel 1849 l'Histoire

de la révolution de 1848.

Gli ultimi anni sono anni di solitudine e di

difficoltà economiche che gli impongono una produttività vertiginosa. Pubblica

vari libri di storia, e nel 1849 escono ad episodi su "La Press" le Confidences..

Nel 1850, con i Commentaires,

cerca di dare una genenesi della propria opera letteraria. Nel marzo del 1856

comincia la pubblicazione del Cours

familier de littérature, che uscirà mensilmente fino alla sua morte. Il Cours suscita molte critiche per il tono

didatico e moraleggiante delle sue pagine. Feroce è con tale opera il francese

Gustave Planche che chiama in certo modo i più autorevoli critici ad

esprimersi.

Tra gli italiani interviene in maniera

decisa Francesco De Sanctis che si schiera a favore del Cours, considerata da lui un opera altamente educativa. La presa di posizione del De Sanctis spiazza

i colleghi francesi e porta a capire meglio le opere di Lamartine, in un invito

esplicito ad avvicinarsi alla sua prosa e alle sue poesie senza pregiudizio,

per assorbirne per intero il valore.

Dal 1858 al 1860 lo scrittore vive momenti

di desolazione e di forti difficoltà economiche tanto da dover ricorrere ad una

sottoscrizione nazionale che, purtroppo, non porterà frutti. Nel 1860 è

costretto a vendere tutti i suoi possedimenti di Milly. Nel maggio del 1863

perde la moglie Marie-Anne, compagna devota e curatrice instancabile delle

opere del marito fino all'ultimo.

Segue un periodo di grande decadenza fisica

segnata da terribili crisi di reumatismo. Gli è accanto una nipote, Valentine

de Cessiat, che si prenderà cura del

poeta fino alla morte, avvenuta a Parigi il 28 febbraio 1869.

Tra i libri di Lamartine, quello più

tradotto e più letto fino ai giorni nostri resta l’episodio delle sue Confidences (livre VII-X) iniziato in

Italia a Ischia nel 1844 e pubblicato separatamente nel 1852 dalla Librairie

Nouvelle, col titolo Graziella.

Come ricorda Pasquale Polito nel suo libro Lamartine a Napoli e nelle isole del golfo

12, Lamartine, nel suo secondo

soggiorno a Napoli insieme alla moglie, nel 1820, come membro dell'ambasciata

di Francia, si reca per le vacanze a Ischia. Ha preso in affitto una casetta in

località Sentinella di Casamicciola. La casetta domina il mare e si scorge,

lontana, l'isola di Procida, dove un giorno aveva incontrato Graziella. Il ricordo della fanciulla morta

affiora con prepotenza nell'animo dello scrittore e non lo lascerà più, e

diventerà alcuni anni dopo romanzo.

In esso, in forma autobiografica, il poeta

ci parla dell'idillio con la giovane

procidana, risalente al suo primo viaggio in Italia, durante il soggiorno a

Napoli nel 1811. Attratto dalla vita del popolo, il giovane Lamartine segue il

pescatore Andrea, conosciuto a Mergellina, nelle sue uscite per la pesca nel

golfo di Napoli. Durante una notte, un'improvvisa tempesta li costringe ad approdare nell'isola di Procida, dove in quel

mese della tarda estate, vivono la moglie di Andrea e alcuni nipoti, tra cui la

quindicenne Graziella. La conoscenza di questa semplice fanciulla, dalla fede

genuina e schietta, suscita nel cuore del giovane poeta, che ha vissuto fino a

quel momento una vita dissoluta, sentimenti nuovi e puri. Graziella s'innamora

del giovane e dopo la sua improvvisa partenza per la Francia, s'ammala e muore.

Molti anni dopo, nel 1830, il poeta entrando in una chiesa, dinanzia la feretro

bianco di una giovinetta morta, ripensa a Graziella e scrive il poema Premier regret intorno al quale prenderà corpo il futuro

romanzo

Nel momento della stesura di Graziella,

Lamartine è, suo malgrado, nella fase conclusiva della sua esperienza politica

e riversa in quelle pagine il sogno di una società più giusta e fraterna, per

la quale ha pagato di persona. La stessa

esperienza politica chiusasi nel 1849, anno in cui compare la pubblicazione

delle Confidences, ha lasciato un

segno indelebile nella sua vita. Nei suoi ultimi discorsi, malcompresi e spesso

derisi, è prevalsa la preoccupazione per una civiltà minacciata dal

materialismo e da un forte individualismo.

Molti sono i detrattori dell' opera, che

viene dichiarata falsa e retorica. Tra i più feroci, Flaubert, il quale

"con il suo abituale spirito caustico, così scriveva a Louise Colet nel

1871: 'Non una nuvola impura che venga ad oscurare questo lago azzurrognolo!

Che ipocrita!' ".13

Non gli si perdona l'eccessivo lirismo di

certe pagine, l'esasperata purezza dei sentimenti e l'atmosfera estremamente

idilliaca, quasi magica e surreale, che avvolge i due giovani innamorati.

Va subito detto che Lamartine ha vissuto,

dopo il frenetico e convulso periodo giovanile, una nuova esperienza interiore

che lo ha portato sempre più a guardare la donna non più come puro oggetto

della passione: la serena e durevole intesa con la moglie Marie-Anne gli ha

dato gioia e sostegno nell’affrontare i dolori e le difficoltà economiche.

Inoltre è nata in lui la convinzione che la gente semplice deve sempre più

diventare protagonista della storia. Per questo egli sente l'urgente bisogno di

rendere il popolo protagonista dei suoi scritti.

E' evidente che le Confidences maturano in

questo amore nuovo e forte che egli avverte per gli ultimi della società. In Graziella, il ricordo della fanciulla

amata è trasfigurato, e simboleggia il valore assoluto del più puro dei

sentimenti. In certo qual modo Lamartine riscatta il suo passato, e, quasi in

una forma di espiazione letteraria, idealizza la donna amata, e chiede perdono

ai lettori per non aver capito, in quegli anni, l'amore. "Fu così che

espiai, con queste lacrime scritte, la durezza e l'ingratitudine del mio cuore

di diciotto anni."14

Per oltre un secolo la disputa dei critici si

è soffermata sulla veridicità o meno del personaggio di Graziella: essendo

state molte le fanciulle amate dal Lamartine in gioventù. Questo ha portato

spesso fuori strada e non ha permesso di cogliere il carattere simbolico di

questo piccolo ma significativo romanzo. La critica della seconda meta del

secolo ventesimo ha invece rivalutato Graziella riconoscendo che si

tratta di un'opera "nella sua essenza profondamente originale".15

E J. Des Cognets, nel 1960, nella sua

introduzione ad una nuova edizione del romanzo scrive: "Il romanzo di

Graziella è la più letteraria delle opere di Lamartine, nel senso che quasi

tutto è letteratura...Tra i suoi vaghi fantasmi, Lamartine ha introdotto le

ombre delle creature vive che egli ha amato... Ed era inevitabile che Graziella

morisse, perché era l'immagine della sua morta giovinezza, il simbolo

idealizzato di tutti i facili amori, che avevano appagato a vent'anni i suoi sensi

e i suoi sogni".16

Il mito di Graziella nasce allora

direttamente dalla forza poetica del racconto che è racconto di vita e di

morte, di amore e di speranza, di tradimento e di richiesta di perdono. E nasce

anche da fatto che Lamartine, figlio della nobiltà francese, canta l'amore di

una figlia del popolo, addirittura di un'altra nazione. C'è nell'incontro tra i

due giovani, all'indomani della rivoluzione francese, l'abbattimento degli

steccati di classe, di nazionalità, di lingua, in nome di un valore che

trascende ogni esperienza: l'amore. La tenerezza del cuore di questa fanciulla

semplice, e ancorata in maniera schietta ai valori della fede religiosa e

dotata di una forte sensibilità, rende il suo amore puro, fedele, duraturo e per questo... eterno.

E’ la chiamata degli ultimi sul palcoscenico

della storia, non in nome di un'ideologia, bensì per una risposta di

fraternità, di uguaglianza di libertà, sulla base di quei valori cristiani sui

quali è nata e si è formata l'Europa già agli inizi dell'ottocento.

Lamartine esprime compiutamente l'esigenza

più profonda dell'essere umano: amare ed essere riamato. Per questo la storia

di Graziella, pur collocata in una precisa corrente storico-culturale, supera

la dimensione spaziale e temporale per parlare all'uomo di tutti i tempi e di

ogni luogo. Forse Lamartine non l'aveva immaginato, ma la simbologia creaturale

del suo racconto diventa segno di attesa e di speranza anche oggi alle soglie

del terzo millennio.

Pasquale

Lubrano Lavadera

Note

1

- L.Foscolo Bendetto, Il mito di

Graziella, in Uomini e Tempi, Milano - Napoli 1953, pp.365-384.

2

- Lamartine, Graziella, Nota, BUR,

Milano 1954, p. 3.

3

- Enrico Nencioni, Nuovi saggi critici di

letteratura straniera e altri scritti, Successori Le Monnier, Firenze 1909,

pp. 56-57.

4

- Alphonse de Lamartine, Ditemi il vostro

segreto: Carteggio di Giulia di Barolo, a cura di Eleonora Bellini, San

Paolo, Cinisello Balsamo 2000, p. 86.

5

- Ibid., p. 96.

6

- Lamartine, Graziella, Introduzione

di Caterina D’Agostino, Garzanti, Milano 1995, p. XI.

7 - Ibid.,

p. XI.

8 - Lamartine, Discorsi scelti 1836-1850, Introduzione di G.Fassio, UTET, Torino

1948, pp. 53-54.

9-

Ibid. pp. 59-60.

10

- Lamartine, Graziella, Introduzione

di Caterina D’Agostino, Garzanti, Milano 1995, p. XIII.

11 - Ibid.,

p. XIV.

12

- Pasquale Polito, Lamartine a Napoli e nelle isole del golfo, F. Fiorentino Editrice,

Napoli 1975, p. 51.

13

- Lamartine, Graziella, Introduzione

di Caterina D’Agostino, Garzanti, Milano 1995, p. XVIII.

14

- Ibid., p. 120.

15

- Urbano Mengin, Lamartine à Naples et à

Ischia, Reveu de Littérature Comparée, Paris 1924, p. 617.

16 -

Lamartine, Graziella - Raphael,

Introduzione di J. Des Cognets, Garnier Frères, Paris 1960, pp. IX-X.

Commenti

Posta un commento