ALDO MASULLO: IL FILM "FUOCO SU DI ME"

|

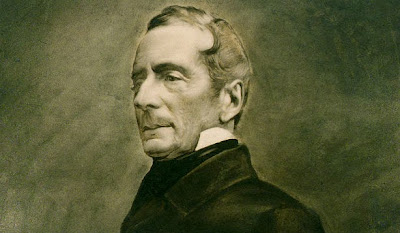

| Il filosofo Aldo Masullo |

Il film, presentato a Venezia nel 2005, vinse il Premio “Cinema della cultura e del

dialogo”.

Distribuito dall’istituto LUCE uscì

nelle sale il 31 marzo 2006. Due

anni dopo un articolo del filosofo Aldo Masullo pubblicato su “Il Mattino” di

Napoli rilanciò il film, che iniziò da quel momento un suo percorso originale

presso le scuole e le associazioni culturali,

vinse il Premio Roberto

Rossellini ed altri premi.

Da allora, fino ad oggi, il film

è stato richiesto in rassegne e festival

internazionali: America, India, Russia, Europa e Cina come esempio tipico di

film italiano che coniuga bellezza e contenuti.

Viene pubblicata la sceneggiatura

del film per i tipi di Libero Editore e la Cecchi Gori presenta il DVD che continua ad avere buon successo di

vendita.

Acquistato da molte televisioni estere, entra nella lista

dei 15 film più venduti nel mondo degli ultimi 10 anni.

Nel 2013 è stato inserito

nella rassegna retrospettiva cinematografica “Napoli a Shangai” quale uno dei

cinque film che meglio hanno portato nel mondo la proposta culturale italiana

ispirata a Napoli e che presso l’Europe Economics College of Shanghai.

L’intervista qui riportata col filosofo Aldo

Masullo è stata registrata a Napoli, dopo aver rivisto insieme il film con numerosi giovani delle scuole, al

Cinema Modernissimo.

Lei ha scritto uno degli articoli

più belli sul film Fuoco su di me,

il cui titolo “Napoli e un sogno condiviso”[1] è diventato anche il

tema di fondo di alcuni incontri culturali sulla situazione napoletana e sul

suo sviluppo, partendo proprio dalla visione del film di Lambertini.

Il titolo di un articolo, come si sa, non lo danno gli autori degli

articoli ma giornalisti professionisti a ciò incaricati dalla redazione del

giornale. Il titolo del mio articolo sul film di Lambertini “Napoli e un sogno

condiviso” infatti non è stato scritto da me, e felice è stata questa scelta…C’è

un frammento di un grande pensatore greco, molto più antico di Socrate, il

quale dice che “nella veglia siamo tutti accomunati ma nel sogno ognuno è solo”.

Credo che nessuno di noi sia riuscito a fare un sogno con qualcun’altro, per

cui l’espressione “un sogno condiviso” è per gli studiosi di retorica un ossimoro, ossia

un’espressione contraddittoria: se è un sogno non può essere condiviso, se è

condiviso non è un sogno…In realtà il

film Fuoco su di me ci permette di

usare questa espressione in quanto, dicendo “Napoli e un sogno condiviso”, si

vuol dire che la Napoli in cui viviamo è una Napoli condivisa, ma non è un

sogno…Viceversa molti di noi napoletani, mentre in questa Napoli condividiamo

le nostre ansie, le nostre difficoltà, qualche volta la nostra rabbia, questa Napoli vorremmo poi anche sognarla

diversa, non da soli ma insieme agli altri. Cioè riuscire a trasformare questa

realtà ribollente di forze che si contrastano, ribollenti di difficoltà, di pericoli,

in sogno, ma non nel sogno di chi dorme da solo, quanto nel sogno – è qui il

miracolo - di persone reali, che sognano

insieme di trovarsi in una Napoli diversa in cui possano trovarsi insieme senza

rischi, fatiche pericoli o perdite di tempo.

Napoli solitamente viene

additata spesso come la capitale del tempo perduto e il napoletano come colui

che s’addormenta anche quando ci sarebbe da rimboccarsi le maniche. Non così

nel film.

La laboriosità non manca a Napoli, ma bisogna dire per amore di verità

che Napoli è stata e lo è tuttora macinatrice di tempo inutile, di tempo perso.

Basti pensare al traffico stradale e al tempo necessario per spostarsi da un

punto all’altro della città

Eppure, per l’uomo non c’è niente di più prezioso del tempo perché il

tempo è la vita e pertanto riuscire a governare il tempo, riuscire a

risparmiare gli sprechi, riuscire ad assaporare lo spessore del tempo ci

permetterà di fare di ogni momento un momento straordinario. E’ quello che

accade ai protagonisti del film di Lambertini.

|

| Omar Sharif è nel film il vecchio Principe napoletano nonno di Eugenio |

Anche il dibattito che si è acceso

intorno al film può essere per lei un momento straordinario?

Assolutamente, perché lo straordinario sta nell’ordinario. Quando ci

siamo incontrati per vedere insieme Fuoco

su di me e poi riflettere e discutere - cosa c’è di più ordinario? – è

stato quello un momento straordinario. Perché quel nostro incontro non è stato distratto,

non è stato convenzionale, ma un incontro in cui ognuno di noi ha cercato di

capire insieme con gli altri qualcosa di più della realtà. Lo straordinario sta

nella quotidianità, - non voglio dire che solo se precipitiamo in un fosso

viviamo la straordinarietà dell’esistenza -, nel senso di riuscire a trasformare, in un

particolare momento della giornata, un sogno in realtà. Riunendoci insieme per

vedere questo bellissimo film, noi abbiamo trasformato la nostra ordinarietà in

straordinarietà, e abbiamo fatto del sogno una realtà da vivere come cittadini,

come napoletani.

|

| Eugenio, come nel romanzo "Graziella" di Lamartine, legge alla fanciulla procidana pagine del romanzo "Paolo e Virginia" |

Quale il tema di fondo di Fuoco su di me che le appare

straordinario nella sua ordinarietà?

In questo film si celebra quello che è il segreto di questa nostra città

e, in quanto segreto, è quello che meno riusciamo a intendere quotidianamente; questo

segreto è la gentilezza che è contro luogo, perché normalmente la città non

appare gentile, è contro tempo perché la nostra età non è generalmente un’età

gentile.

Ma gentile non significa debole; gentile significa la forza che non ha

bisogno della violenza per affermare la

verità; gentile significa capacità di parlare con gli altri a cuore aperto,

capacità di ascoltare gli altri, anche quando dagli altri ci viene soltanto un

sussurro che noi dobbiamo amplificare con la nostra intelligenza, con la nostra

attenzione, con la nostra umanità; allora ci rendiamo conto che la gentilezza è

una chiave della nostra possibilità di superare la crisi del nostro tempo.

Sì, la gentilezza, che include

anche la tenerezza, è il tema di questo film dal punto di vista dei contenuti o

dal punto di vista formale. La forma di questo film è la gentilezza.

Lambertini è stato coraggioso nel

presentare al mondo Napoli e Procida come città dove si possa vivere la gentilezza e la tenerezza.

E’ questo il potere del sogno, dell’arte. Non sia fuori luogo ricordare

un testo che ho letto pochi giorni fa. Mi hanno chiesto di scrivere la prefazione ad

un libro di un camorrista pentito e ucciso a Forcella. Quest’uomo, parlando

della situazione dei giovani e delle donne nei quartieri degradati dalla

camorra, scrive che la cosa più grave è che perfino le donne si lasciano prendere

dalla violenza quotidiana, per cui viene loro tolta la qualità suprema che è la

tenerezza.

Pensate a quest’uomo che ha scelto il rischio mortale di parlare della

vita del proprio quartiere, dicendo che ciò che lo ha ferito di più nel suo

quartiere è il constatare che alle donne e alle ragazze sia stata tolta la

tenerezza. E’ una cosa che mi ha colpito profondamente per cui ho accettato di

scrivere questa prefazione.

Vedete allora come si pongono insieme la gentilezza che è il tema del

film e la tenerezza?

|

| Procida: Lamberto Lambertini Sonali Kulkarni e Sergio Scapagnini, produttore del film, in una pausa sul set alla Starza |

Ma la tenerezza è solo della

donna, è solo di Graziella?

La qualità della tenerezza non è solo della donna, ma una qualità di

quel femminile che vive in ciascuno di noi, così come anche il maschile vive

nelle donne. Noi siamo sempre portatori delle due metà dello spirito, e siamo

veramente uomini quando riusciamo ad ascoltare dentro di noi anche la voce

della tenerezza, che è la voce per eccellenza delle donne.

Penso che la tenerezza e la gentilezza espressi dal personaggio del

nonno e da Graziella siano insieme il tema fondamentale di Fuoco su di me. Tra questi due termini si pone il problema politico

delle masse, senza la soluzione del quale nessun problema si risolve, in quanto

è fondamentale trovare dentro di noi la radice più profonda della vita e la

capacità di fare della vita un cammino verso la piena realizzazione di sé.

Staordinaria la scena in cui si accende l’amore tra i due giovani e Graziella

pronuncia quella frase: “Se solo gli uomini volessero il mondo sarebbe un

paradiso”.

|

| Procida: Sonali Kulkarni nel costume Graziella sulla spiaggia di Ciraccio |

Eugenio ha un quaderno sul quale

scrive i propri pensieri le riflessioni su quello che vede o che vive, si

allontana dalla guerra, e desidera una Napoli diversa.

Non si può capire ciò che matura nella mente di Eugenio se lo si vede

staccato dalla figura del nonno. Il film il tal senso presenta un tema più che

mai attuale: il tema della continuità delle generazioni. La nostra società è

destinata a perire se non riesce a saldare la continuità tra le vecchie

generazioni e le nuove. Se noi vecchi non riusciamo a dialogare con i giovani

non siamo altro che dei ricordi. Se i giovani non cercheranno il rapporto con

noi vecchi verrà meno la progettualità per il futuro.

Solo nel dialogo tra le generazioni la società può vivere, non dico

sopravvivere perché c’è in questa parola

già un senso di decadenza.

Non si vive di rendita, ma si vive arricchendosi ogni giorno

mentalmente. Anche moralmente non si vive di rendita: se non continuo a

studiare io divento uno stupido, se non continuo a dialogare con i giovani io

divento un pensiero arido, se non mantengo un rapporto con la realtà che sempre

si rinnova io sono un cadavere che cammina…Per esser vivi bisogna scegliere di

comunicare con l’altro da sé…Come ci insegna il II principio della

termodinamica, un sistema chiuso in se stesso muore, degrada l’energia in esso

contenuta fino a non produrre più nulla…per questo bisogna continuamente

abbeverarsi, studiare, dialogare, comunicare…Eugenio vive quella sua straordinaria

esperienza perché è in rapporto di tenerezza col nonno e quel rapporto diventa

vitale per entrambi.

|

| Procida:Sonali Kulkarni nella scena del laboratorio dove lavora il corallo con alcune coetanee |

Mi sembra questo un aspetto

problematico importante: il rapporto tra i giovani e gli adulti, lo scontro che

spesso avviene tra i figli e i padri. La società di oggi è segnata da questo

scontro che impedisce un rapporto sereno tra le generazioni.

Nel rapporto con il nonno c’è maggiore tenerezza. Con il padre invece c’

una specie di scontro, soprattutto quando il padre vuole dominare, magari per

educare. E il figlio, come un puledro ribelle, si scontra col padre perché

vuole affermare la sua indipendenza. Con il nonno questo scontro non c’è perché

il nonno non vuole educare o governare o dominare, quindi è la voce della

verità che si è spogliata della potenza. Il padre invece spesso è la voce della

verità che pretende di essere potente e spesso non è la verità Il nonno invece

essendosi spogliato della potenza può essere la verità e di qui nasce quel

rapporto tenerissimo, presente nel film, tra nonno e nipote.

In realtà che cosa entrambi non vogliono. Non vogliono la guerra. Il

giovane Eugenio, pur essendo andato a combattere in Francia a seguito di Napoleone,

quando giunge a Napoli, dopo essere stato ferito in battaglia, in questa

meravigliosa oasi che è Napoli, e poi nell’isola di Procida dove incontra la

Graziella, lui ha la rivelazione della pace. Graziella incarna i valori, le

virtù, la purezza

Lui che è vissuto in anni di guerra, di confusione, di ferocia, di

esaltazione nel nome della violenza, in cui ha creduto di conquistare la

libertà con la violenza, giunto in questa specie di paradiso dove tutto è

favoloso, - i pescatori, la fanciulla, l’eremita che lo guarisce -, egli scopre

il sogno della pace.

C’è in questo film anche un’eco dell’Odissea, quando Ulisse giunge

nell’isola di Calipso, non una maga malefica come altri personaggi femminili,

ma una maga che vorrebbe trattenerlo solo per renderlo felice, ma quando

capisce che la felicità per Ulisse è partire lo lascia libero.

|

| Procida: Massimiliano Varrese in una scena del film girata a Terra Murata |

Il dialogo come strada maestra

quindi per l’umanità, il dialogo tra Eugenio e il nonno, il dialogo con

Graziella: è questa la strada che il film indica per arrivare a sognare un

mondo di pace.

Il dialogo è bello perché arricchisce in quanto ogni uomo è portatore

della propria singolarità e ognuno porta una visione diversa, il proprio punto

di vista. Il senso profondo della pace sta proprio in questa capacità di

dialogo, in questo capire che ognuno di noi è un punto di vista diverso ma che,

proprio perché ognuno è un punto di vista diverso, il compimento dell’umanità

non sta nel fare scontrare i diversi punti di vista ma nel farli dialogare, nel

farli confrontare, nel farli arricchire reciprocamente. Questo mi sembra il

senso più profondo del film.

|

| Massimiliano Varrese e Omar Sharif in un'altra scena del film girata nella reggia di Portici |

C’è anche un passaggio molto

interessante sulla bellezza che il pragmatico cugino Aymon, avendo una visione della vita opposta a quella di Eugenio,

non comprende.

Infatti il vecchio nonno che non sa amministrare, che non segue i suoi

affari, i suoi interessi economici, perché preso dal sogno della bellezza dice

quella frase: “La luna quando è sporcata dalle nuvole, è più bella…”, perché la

bellezza non è la perfezione, la bellezza è drammatica, la perfezione è

immobile, non è altro che una misura geometrica, invece la bellezza è viva, è

la vita, e la vita è il contrasto; non il contrasto della guerra, ma il

contrasto che in ognuno di noi si agita quando sentiamo di non essere appagati

per quello che abbiamo pensato o sentito fino a quel momento. Il giovane Eugenio

cercava altro, altro rispetto alla guerra, alla divisa, all’istituzione, al

rapporto con la bellissima cantante corteggiata dal diplomatico austriaco. Cerca

la verità profonda , non vuole sopprimere – perché sarebbe un suicidio – le

forze che dentro di lui si contrastano, ma cerca di conciliarle. La vita va

vissuta non sopprimendo le forze vitali che si agitano in noi ma conciliandole.

Significativa mi sembra a

riguardo l’immagine di Graziella che compare davanti agli occhi di Eugenio nel

mentre sta vivendo un rapporto intimo e sensuale con la cantante.

L’immagine di Graziella è l’immagine della conciliazione alta. Guardate

come è giocato l’amore tra i due giovani? All’insegna della gentilezza che è il

tema del film, dove in questo caso la gentilezza non è freddezza, non mancanza

di sensibilità, ma è invece la sensibilità giocata nel suo senso profondo, ossia

la sensualità che si realizza nel rapporto tra uomo e donna che è al tempo stesso tensione verso l’unificarsi e rispetto della diversità dell’altro. Questo

è un punto importante: senza queste due tensioni non c’è amore, c’è sesso, c’è

passione momentanea ma non amore. Amore è nella conciliazione, che non è soppressione,

dei due termini, conciliazione nel rispetto di ciascuno per l’altro, espresso

da quel bacio straordinario che i due si danno per l’ultima volta, che non si

sa se è un incontro sognato o reale. Come dicevano i grandi drammaturgici del

600 la vita è sogno.

Ma il film offre anche sul sogno

un'altra indicazione. Dice Eugenio che anche il sogno è lotta per conquistare

un bene: “Il sognatore deve essere più forte del sogno”. Ma quel suo sogno

riesce ad essere contagioso, a coinvolgere altri per diventare realtà.

Per capire questo film bisogna pensare a quello che i greci chiamavano

il mito, il racconto, la favola che non appartiene tanto ad un tempo, ma è ciò

che si racconta sempre, ossia l’unica eternità di cui come mortali siamo

portatori, la sempre nuova attualità di una cosa che una volta è stata attuale

e che invece lo è ancora.

La Napoli di questo film non è una Napoli realistica, ma è una Napoli

mitica. Se poi vogliamo passare da questa considerazione formale ad una

considerazione di contenuto, ecco apparire la differenza tra la condizione di

vita in cui noi possiamo immaginare che

si situi la vicenda e la situazione storica nostra. Non dimentichiamo

che allora il popolo non poteva diventare protagonista se non quando diventava

ferocemente plebeo, perché non c’era la cultura.

La democrazia prima di essere un fatto di tipo politico formale è un

fatto culturale. Quanti di noi che oggi siamo andati a scuola, vediamo la Tv,

leggiamo, se fossero vissuti allora sarebbero stati degli analfabeti? Come può

un popolo a cui mancano gli strumenti culturali essere protagonista?

Ecco perché la classe rivoluzionaria a cui si riferisce la rivoluzione

francese non è il popolo. Il popolo di Parigi è una falsificazione storica. E’

la classe borghese di allora, non puramente parassitaria, non priva di

strumenti culturali, che opera la rivoluzione.

Ma oggi ci sono le premesse

perché quel sogno di una società in pace

possa realizzarsi?

L’essere umano è come un pesce in ambiente acquatico. Se l’ambiente è

povero il pesce rimane povero, se l’ambiente è ricco allora il pesce diventa

grosso e pieno di qualità. Noi oggi possiamo dire di essere pesci abbastanza

grossi perché l’ambiente in cui nuotiamo è abbastanza ricco di alimenti, di

fermenti.

In quell’epoca non essere soggetto collettivo non era una colpa perché

risultato di una privazione, oggi non essere soggetto collettivo è una nostra

responsabilità, perché ognuno di noi può muovere e stimolare questo soggetto

collettivo, può unirsi agli altri. Questo è il senso vero del film.

Un film mitico che riesce a

parlare all’uomo di oggi, al napoletano di oggi…

Film mitico perché è la favola eterna del sogno, della sconfitta del

sogno, dell’amore nel senso più puro, della trasmissione di ideali e valori tra

le generazioni, pur se la realtà storica di allora è profondamente diversa da

oggi e non ripetibile.

Vedere Fuoco su di me è come

entrare in una bottega di antiquariato dove si trovano tanti quadri di vario

genere ma tutti carichi di favolosità, fatto di cammei, di quadri e anche

questo lo trovo rivoluzionario in un’epoca in cui la cinematografia dominante e

quella che usa prevalentemente gli espedienti tecnologici. Quando la tecnologia

uccide l’anima non ha alcun senso progressivo. In Fuoco su di me ci troviamo di

fronte ad una scelta antitecnologica, artistica ma non artificiosa, che ci

segnala che il vero progresso non sta nel lasciarsi dominare dalla tecnologia o

dal mercato o nel sopprimere tecnica o mercato, ma nel tentativo di governarli

Il finale del film lascia

alquanto pensosi. In realtà quel giovane

ha rifiutato la violenza della guerra, ha trovato la sua vera dimensione,

ha intuito molte cose sulla vita, ma è costretto a soccombere dinanzi alle

baionette degli inglesi proprio nell’isola di Procida, lì dove ha incontrato

Graziella ed è maturato il suo sogno.

Il finale è il coronamento della bellezza del film perché è come se

sottolineasse il fatto che ogni grande sogno realmente vissuto è destinato a “fallire”,

ma nel suo fallimento c’è il suo trionfo.

Il vecchio principe che dice al nipote che la virtù più grande è la

gentilezza, sapendo che la gentilezza non trionfa: tu sarai sconfitto ma ciò

nonostante la gentilezza vale più di tutto.

Parliamo concretamente. Gli amici spesso mi domandano: come si fa ad

educare un figlio in una realtà come la nostra in cui trionfano coloro che

hanno pochi scrupoli,coloro che preferiscono la corruzione alla virtù. Se li

educo ad essere virtuosi li educo ad essere sconfitti, se viceversa li educo ad

essere spregiudicati insegno loro la corruzione. Io rispondo: ai figli, ai

giovani – perché tutti i giovani sono miei figli, ogni generazione è figlia

della precendente -, bisogna parlare con

onestà, con chiarezza come ha parlato il vecchio principe al giovane Eugenio

del film. Non vi illudete che la gentilezza trionfi, però sappiate che la

gentilezza ha un valore superiore a tutto. Sta a voi scegliere.

In realtà nella vicenda narrata da

Lambertini il nonno lascia libero Eugenio di scegliere e questo mi sembra un

punto pedagogico di grande valore.

Ai miei figli ho cercato di mostrare gli aspetti positivi e negativi di

ciascuna delle due vie. Ognuno poi deve scegliere da sé. E questo, credo, sia

la più forte affermazione della libertà dell’uomo, perché libertà consiste

semplicemente nel cominciare da sé. Qualche volta si tentenna, si dice: come si

fa a cominciare da solo in questa situazione…Massimo Troisi diceva nel film Ricomincio da tre, io dico comincio da

me, “non aspetto di trovare compagni, forse domani troverò i compagni, coloro

che come me hanno cominciato da sé”.

Questo il senso del finale del film, quando Eugenio dice parole molto

belle. Nel momento in cui sta per essere ucciso, nel momento in cui il suo

sogno è stato sconfitto, egli avverte la più grande felicità, perché ha perduto

tutto ma ha ritrovato pienamente se stesso.

Essere disposti a perdere anche la

vita per realizzare il grande sogno, il grande ideale della vita, per cercare la vera identità. Quanti sono oggi

disposti ad affrontare la vita il tal modo?

Non importa quanti. Importante è scoprire le carte e il film lo fa

egregiamente…Io credo che la vita sia un gioco e una scommessa, un gioco e una

scommessa in cui il vero premio sia trovare o ritrovare se stessi. L’identità

non ci viene da fuori, il riconoscimento non ci viene dall’esterno. Il

riconoscimento ci viene dal nostro interno quando ci rendiamo conto che il

sogno è stato sì sconfitto sul piano della cronaca, ma quel sogno vissuto con

onestà e passione vive con noi. Mentre noi fisicamente moriamo quel sogno vive

al di la della nostra stessa vita fisica…E’ questa straordinaria energia

dell’interiorità, del pensiero, che si esprime nella scena finale del film.

Ma Lambertini aggiunge a quella

scena qualcosa: Graziella tra gli alberi ha visto Eugenio correre senza più la

divisa inseguito dai soldati inglesi, poi riappare sulla roccia dalla quale il

giovane è scaraventato in mare, col suo volto dolce e sorridente. Quale il

senso di quest’ultima immagine su cui il film irrevocabilmente si chiude.

L’apparizione di Graziella nell’ultima scena vuole dirci che solo colui che ha avuto la fortuna

di riconoscere la virtù nell’eroismo morale, nell’eroismo della lotta contro i

demoni, nell’eroismo della fedeltà a se stessi e non solo nelle battaglie - Eugenio ha cercato in tutta la sua breve

vita la verità e la riesce a intravedere solo alla fine quando sta per essere

soppresso – può scoprire che la virtù coincide con la felicità. E’ il grande

tema di tutti i filosofi morali: non c’è virtù senza felicità, non c’è felicità

senza virtù. Credo che la scena ultima del film sia l’illustrazione stupenda di

questo principio morale.

Le foto del film sono di Gianni Fiorito

intervista a cura di pasquale Librano Lavadera

Commenti

Posta un commento