L'Associazione Isola di Graziella incontra Pino Boero

|

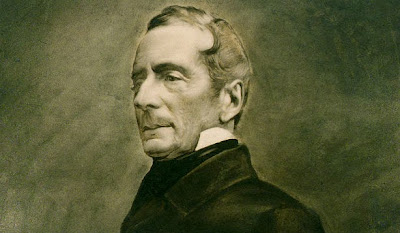

| Pino Boero e Walter Fochesato a Procida sul tetto del Palazzo d'Avalos |

Nell'ambito del Progetto "Procida - Il mondo salvato

dai ragazzini - Elsa Morante" promosso dal Comune di Procida e di cui

l'Associazione Isola di Graziella è Partner, c'è stato a Procida, nel gennaio 2020, anno in

cui si celebravano i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, l'importante

incontro con i massimi esperti dell'opera di Rodari, Walter Fochesato e Pino

Boero. L'Associazione Isola di Graziella si è preoccupata di accoglierli al porto,

far loro visitare l'isola, il Palazzo d'Avalos e la Biblioteca, ospitarli nelle

case dei volontari e poi ha partecipato

all'incontro importantissimo tenutosi alla scuola Media A. Capraro con tutti i

docenti partecipanti al Progetto, Un incontra straordinario per l'intensità dei

contenuti e per il rapporto profondo che si è costruito con i due relatori,

presentati all'assemblea dei partecipanti dalla giornalista Donatella Trotta.

In particolare è nato un rapporto diretto

tra l'Associazione Isola di Graziella e Boero e Fochesato da cui è

scaturita una prima intervista a Pino Boero pubblicata nel Giugno 2020 sul

periodico nazionale Città Nuova, che vogliamo far conoscere a quanti sono interessati al

Progetto "Procida-Il mondo salvato dai ragazzini - Elsa Morante".

L'indispensabile letteratura per

l'infanzia

in una Scuola che privilegi il rapporto

diretto, personale empatico tra bambino e adulto.

Incontro con Pino Boero

In un momento in cui la scuola si dibatte tra due direttive, spesso

divergenti: innovazioni tecnologiche e programmazione scandita temporalmente con relative valutazioni da una

parte e spinta a riconsiderare la centralità dell'allievo e la sua

formazione al bene relazionale puntando "sul rapporto diretto, personale,

empatico fra bambino e adulto" dall'altra, la figura di Pino Boero prende

oggi particolare risalto in quanto egli

ci porta a considerare con più attenzione la centralità dell'alunno in ogni

progetto didattico.

Considerato tra i massimi esperti al mondo della letteratura per

l'infanzia e della storia dell'educazione, egli sottolinea l'importanza dell'esperienza pedagogica di

Gianni Rodari, Mario Lodi, Albino Bernardino e Maria Luisa Bigiaretti per

un'impostazione didattica aperta alla fantasia e alla creatività, con

esperienze ricche di sollecitazioni formative, considerando criticamente la

burocratizzazione in atto nella scuola e

la trasformazione del profilo professionale dei dirigenti scolastici ai

quali sempre più vengono chieste " competenze economiche e di diritto e minori competenze

didattiche, pedagogiche e psicologiche."

Ho incontrato Pino Boero in un seminario su Gianni Rodari, di cui

ricorre quest'anno il centenario della nascita, a Procida in un incontro per i

docenti di tutte le scuole impegnate nel progetto di educazione alla lettura:

"Procida. Il mondo salvato dai ragazzini. Elsa Morante"

Come nasce la tua passione per la letteratura dell'infanzia?

Nasce da lontano, quando studente

universitario, alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, collaboravo

alla pagina dei libri del quotidiano genovese "Il Secolo XIX" e il

caporedattore mi dava da recensire, fra l'altro, i testi per bambini che, per

quei tempi erano considerati "rivoluzionari" o almeno

"strani", dagli albi della Emme Edizioni di Rosellina Archinto a

quelli di Munari, ai libri di Rodari stesso. Da bambino e ragazzo, inoltre, io

ero stato un grande lettore di fiabe, di Salgari e dell'avventura e avevo quindi

un "precedente" nella mia formazione…

Indifferenza e sottovalutazione, due atteggiamenti che hanno portato a

considerare la letteratura per l'infanzia come una sottospecie. Cosa ha

determinato questo atteggiamento diffuso?

Sostanzialmente direi che l'indifferenza e la

sottovalutazione nascevano dalla non conoscenza: Rodari sosteneva con amara

ironia di essere - come tutti gli altri autori per l'infanzia - uno scrittore

di "serie B"… Niente di più falso ma è difficile far capire non solo

ai semplici lettori ma anche agli intellettuali che la scrittura per l'infanzia

ha una sua autonomia, va giudicata con un metro capace di mettere insieme

letteratura, pedagogia, psicologia, storia, antropologia, sociologia… Ma

soprattutto va ribadito il concetto che scrivere per l'infanzia non è affatto

una "bambinata" ma richiede un lavoro

supplementare di elaborazione… Rodari stesso non scriveva di getto,

appuntava idee, le rielaborava e correggeva… insomma la letteratura per

l'infanzia appartiene a pieno diritto alla "serie A"…

All'inizio degli anni Settanta (1972) trovo

significativi due eventi: la pubblicazione di Guardare le figure (Einaudi) di Antonio Faeti che

rivoluziona, attraverso la storia di "figurinai" e illustratori, il

modo di interpretare i libri per bambini e l'inaugurazione a Milano della

Libreria dei Ragazzi di Roberto e Gianna Denti che conferiscono piena autonomia

al "genere". Nello stesso tempo nelle Università comincia un lavoro

di studio e ricerca molto specifico: a Padova Anna Maria Bernardinis

approfondisce i temi pedagogici della materia, a Bologna Faeti continua a

lavorare sulle connessioni fra testo, immagini e altri media (fumetti, cinema…), a Genova io, non ancora docente della

materia ma professore di Letteratura

italiana contemporanea, studio gli autori dal punto di vista

storico-letterario… le connessioni create allora hanno contribuito a garantire

oggi, negli Atenei italiani, la presenza di docenti di Letteratura per l'infanzia che non si sentono figli di un dio

minore ma integrano con passione e competenza i vari settori della nostra

disciplina. Insomma credo che ormai, almeno a livello accademico e di docenza,

i due grandi pregiudizi siano stati sconfitti.

Hai trovato alleati in questa impresa? Quali?

È difficile guardare indietro senza ricordare

che all'inizio il mio passaggio accademico da Letteratura italiana contemporanea a Letteratura per l'infanzia fu guardato con un certo stupore e

francamente a livello universitario mi sono mosso abbastanza da solo; quindi

pochi alleati ma neppure ostilità.

Più che riscoprire ritengo importante il

mantenimento di uno standard qualitativo da parte della nostra editoria: meno

serialità, meno romanzi costruiti a tavolino e maggiore valorizzazione dello

stile dei singoli autori; è quello che gli editori di albi per i più piccoli (e

non solo) fanno ormai da anni.

Le scuole sono preparate a questo compito?

Ritengo che la generazione degli insegnanti, quella uscita dai corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria, possa avere una buona preparazione in materia, ma ovviamente fra la preparazione teorica e quella pratica esiste il gusto individuale per la lettura e la capacità di renderlo "attivo" con i propri alunni. Voglio dire che un insegnante "lettore debole" potrà fare ben poco per trasmettere emozioni e valorizzare lo spazio della lettura. Dopo gli attacchi al Cuore di De Amicis, sferrati senza esclusione di colpi a tal punto da farci vergognare per averlo amato, tu gli dedichi un libro…

Il "caso De Amicis" è davvero

straordinario: come ha scritto Alberto Asor Rosa Pinocchio (1881-1883) e Cuore

(1886) sono stati i due testi fondamentali dell'Italia bambina, hanno contribuito più di altri a formare

l'immaginario degli Italiani. Cuore ha

moltissimi dei difetti che gli sono stati addebitati, ma la sua importanza

storica va al di là delle stesse "cadute" moralistiche, inoltre tutta

la produzione per adulti di De Amicis, "soffocata" dal successo di Cuore, merita di essere considerata

perché è nata all'insegna di un impegno ad allargare il numero dei lettori

trattando temi quali l'esercito, i viaggi, la scuola, la vita quotidiana.

Sarà perché da ragazzo sono stato accanito

lettore salgariano ma considero Salgari il terzo "grande" della

letteratura per ragazzi (e non solo) dell'Italia postunitaria; ovviamente non

mi riferisco all'aspetto stilistico ma alla capacità di articolare uno spazio

dell'avventura in tutti gli angoli del mondo, di creare figure di grande

rilievo per l'immaginario, di costruire eroi capaci di stare dalla "parte

giusta" contro soprusi e prepotenze.

A questo lavoro, legato ad una dimensione più

divulgativa anche se rigorosa dal punto di vista della ricerca, unisco la terza

edizione aggiornata del mio Una storia,

tante storie. Guida all'opera di Gianni Rodari appena uscito da Einaudi

ragazzi; si tratta - credo - di una lettura complessiva e organica dell'opera

rodariana alla luce dell'idea che Rodari non fu solo uno scrittore per

l'infanzia ma un intellettuale del nostro Novecento capace di unire alla

produzione per bambini una capacità di analisi culturale che si esplicitò nella

sua attività di giornalista che

transitava dalla cronaca al commento politico, dalle osservazioni di costume

alla riflessione pedagogica.

Hai scritto più volte su di lui, lo presenti in varie scuole ,

incontri docenti di scuole di ogni ordine e grado. Trovi risonanza nei docenti

di oggi?

Più che risonanza trovo molta attenzione,

molta voglia di conoscere Rodari dai diversi punti di vista; è per questo che

la sua storia è molteplice e trova

ancora riscontro a diversi livelli. Credo, insomma, che si possa parlare di un

Rodari utilissimo alla scuola di oggi.

È sempre difficile dare consigli, ma quando

rivedo Rodari in alcune vecchie trasmissioni televisive o guardo le sue foto

circondato dai bambini mi rendo conto che la sua "formula" era quella

della semplicità d'approccio senza "bamboleggiamenti" o atteggiamenti

moralistici. Il bambino - diceva - vuole crescere ma noi non dobbiamo calargli

dall'alto i contenuti ma accompagnarlo in un percorso di scoperta per farlo

"alzare ogni giorno un pochino".

Scheda

Pino Boero nasce a Genova dove vive e insegna

all'Università di Genova Facoltà Scienze della Formazione "Letteratura per

l'infanzia." Fra i massimi

esperti della Storia dell'Educazione e della letteraura per l'età evolutiva, dal

2002 al 2008 è stato Preside della Facoltà

ed ha collaborato con le università di tutto il mondo, Francia,

Svizzera, Svezia Argentina, Corea Brasile. Dirige la collana Memorandum per

Einaudi ed ha curato l'Opera omnia dello scrittore Gianni Rodari. Collabora con

varie riviste e soprattutto con la rivista Andersen dedicata a tutte le

pubblicazioni per ragazzi, ed è membro della Giuria del Premio omonimo. Molti i

volumi pubblicati, tra i quali:

1992 - Una storia tante storie Guida all'Opera di

Gianni Rodari (Einaudi) con

l'intento di sottrarre la letteratura per l'infanzia al limbo di una produzione

minore e restituirla alla complessità della storia della letteratura e

pedagogia.

1995 - con C. De Luca La letterarura per l'infanzia (Laterza) per

contestualizzare le vicende dell'editoria rivolta ai ragazzi.

1997 - Alla frontiera (Einaudi) uno scandaglio sui mondi, generi e

temi della letteratura per ragazzi.

2009 - con Giovanni Genovesi, Cuore - De Amicis tra critica e utopia

(Franco Angeli), lucida analisi della produzione di un autore capace di

guardare il mondo della formazione senza ignorare la complessità della scuola.

2011 - con Walter Fochesato e Felice Pozzo Il corsaro Nero (Franco

Angeli), una approfondita escursione nel mondo letterario e fantastico di

Salgari.

2014 - Il cavallo a dondolo e l'infinito (Interlinea), una cavalcata ideale su un ideale cavallo la

dondolo, metafora della progettualità fantistica nell'infinita rappresentazione di temi e

autori per l'infanzia.

2019 con Walter Fochersato L'alfabeto di Gianni (Coccolebooks) per

raccontare in 21 storie la vita del nostro più importante autore di letteratura

per ragazzi

2020 - Una storia tante storie Guida all'Opera di Gianni Rodari

(Einaudi) Terza Edizione aggiornata.

A cura di Pasquale Lubrano Lavadera

Commenti

Posta un commento