Quando il politico ascolta la Coscienza

Lamartine e il primato della coscienza in politica

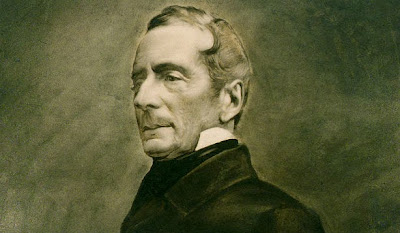

|

| Alphonse de Lamartine (1790-1869) |

Il

grande poeta Alphonse de Lamartine

conosciuto e amato nelle isola di Ischia

e Procida dove soggiornò a lungo nell’800, in particolar modo a Casamicciola in

località Sentinella, e per aver scritto molte poesie dedicate a Ischia e il

famoso romanzo Graziella ambientato a

Procida, fu un importante politico francese e ispiratore nel 1848 della seconda

Rivoluzione Francese.

Quando

entrò per la prima volta alla Camera di Parigi nel 1833 pronunciò queste

parole: “Accettando l’incarico di

deputato, ho preso un impegno sacro con me stesso, quello di vedere in tutto

solo l’interesse e la sorte delle classi lavoratrici, delle masse proletarie

fin troppo spesso oppresse dalle nostre cieche leggi.” La storia racconta

che la maggior parte dei deputati si

fece beffa di lui, ritenendo quelle parole pura retorica di un aristocratico

sceso in politica solo per soddisfare il proprio narcisismo. Come poteva un

fedele servitore borbonico, un alleato della Monarchia di Carlo X, abbracciare

improvvisamente la causa dei poveri?

In

realtà pochi avevano conosciuto le vicissitudini interiori di quest’uomo che,

dopo una gioventù errabonda, tutta dedicata al gioco e alle donne,

nell’incontro con la marchesa torinese Giulia di Barolo, subì una sorta di

conversione che lo riportò alla fede e ad un amore per gli ultimi.

|

| Giulia di Barolo |

Una

fede sfiorata sempre dal dubbio, inquieta, che tormentò Lamartine fine alla fine dei suoi

giorni, in una ricerca personale che lo porterà nella maturità a staccarsi dal

cattolicesimo per approdare al movimento deista, riconoscendo però sempre il grande messaggio

del cristianesimo che aveva ispirato i tre principi della Rivoluzione: libertà,

uguaglianza e fraternità.

Su

questi tre principi basò il suo impegno

politico e riconoscendo nella Repubblica

quello Stato politico chiamato ad attuare “i tre principi della modernità”

nella vita della nazione.

La

sua politica si distanziò da ogni schema. Crollate in lui le speranze di una

Monarchia illuminata, ma anche la fede nel comunismo che avanzava, lontano

dalla Destra conservatrice, ma anche dalla Sinistra, Lamartine restò un isolato.

Tuttavia,

seguì sempre la sua coscienza e quando lo fischiavano, da Destra e da Sinistra,

egli rivolgendosi ai denigratori ripeteva: “Signori,

io non insulto nessuno, ciò non è nel mio cuore; permettetemi di esprimere in

coscienza quello che ho visto e che sento.”

I

suoi discorsi alti, dirompenti, circostanziati e a tratti anche poetici,

resteranno proverbiali e sovvertiranno l’andazzo sciatto e “senz’anima” delle

discussioni parlamentari

Fu

fra i primi deputati francesi a scagliarsi contro la vigente pena di morte e la

schiavitù nelle colonie. Celebre un suo discorso contro la legge che sosteneva

la pena capitale: “La società confuse la

vendetta con la giustizia e consacrò la legge brutale del taglione che punisce

il male col male, che lava il sangue nel sangue, che getta un cadavere su un

cadavere e che dice all’uomo: io non so punire il delitto che commettendolo…La

pena di morte fu una legge d’impotenza, di disperazione…”.

Al

“Banchetto della società” il 10 febbraio 1840 affermò che, se la rivoluzione

del 1789 aveva creato dei cittadini, ora bisognava realizzare l’uguaglianza fra tutti gli esseri umani e

che la schiavitù andava pertanto abolita: “Che

nessuna creatura di Dio sia più proprietaria di un'altra creatura.”

Si

batté con tutte le sue forze per dare assistenza e dignità agli orfani. Difese

il diritto di proprietà e presentò una proposta di legge che estendeva questo

diritto a tutti i cittadini nessuno escluso, trovando reazione nella Destra e

nella Sinistra.

Si

adoperò per il suffragio universale e per il diritto allo studio con

l’istituzione di scuole pubbliche: “C’è

una grande e preziosa unità da tener presente, da conservare, da incrementare,

s’è possibile fra tutti i fanciulli destinati a diventare contemporanei,

compatrioti, cittadini di una medesima famiglia…senza questa tensione all’unità

non potrà mai esserci famiglia, popolo, nazione.”

Quando

il Governo decise di traslare le spoglie di Napoleone Bonaparte da Sant’Elena a

Parigi, Lamartine che non aveva mai condiviso la politica di Napoleone, pur

ritenendo suo dovere istituzionale ricevere le spoglie, ritenne anche suo

diritto affermare: “Io non mi prostro

dinanzi a questa memoria: non sono della religione napoleonica, di quel culto

della forza che, nella mentalità del paese, si vede da qualche tempo tenere il

posto della più seria religione della libertà. Io non credo vantaggioso

deificare senza posa la guerra, sovraeccitare questo ribollimento già troppo

impetuoso del sangue francese, che si presenta

come impaziente di scorrere dopo una tregua di venticinque anni, come se

la pace, che è il benessere e la gloria del mondo, potesse essere la vergogna

delle nazioni.”

Parlò

apertamente alla Camera nel 1845 di

fratellanza di tutte le razze e di tutti gli uomini, del rispetto di ogni

religione e della necessaria separazione tra lo Stato e la Chiesa.

Le

sue proposte camminavano tra la gente e creavano nuove speranze. Quando nel

febbraio del 1948 i repubblicani insorsero chiedendo la riforma della

Costituzione, Lamartine scese in campo personalmente divenendo l’ispiratore del movimento della

“Compagnia dei banchetti” che portò alla caduta del Governo Guizot e della

stessa Monarchia e alla costituzione della seconda Repubblica. Fu capo esecutivo

del Governo provvisorio e subito dopo Ministro degli Esteri.

Riprese

tutte le sue battaglie politiche: il

diritto di voto a tutti, il diritto di proprietà ad ogni uomo, il diritto al

lavoro: “Quando questi proletari

mancheranno di pane, noi riconosceremo per loro il diritto al lavoro;

intendendo per questo il diritto all’esistenza, il diritto a vivere…di guisa

che nessun individuo non possa offrire le sue braccia senza trovar pane o

soffrire senza essere sollevato nel

territorio della Repubblica.”

Auspicò

la pace e non la guerra perché “una è la

famiglia umana”. Ma il suo sogno durò poco. Con il ritorno dell’impero con

Luigi Napoleone, a 62 anni Lamartine si ritirò dalla politica, ma la sua

presenza aveva gettato semi nuovi sul terreno francese e non solo, lasciando la testimonianza di una vocazione politica che affermava il primato della propria coscienza.

Pagò

il suo coraggio e la sua indipendenza con l’emarginazione e visse gli ultimi

anni nella povertà estrema. Morì povero

a 79 anni nel 1869, nella solitudine.

I

suoi discorsi politici furono tradotti e pubblicati in Italia 1948 in Italia dalla Utet e letti

con grande interesse dai nostri padri della Costituzione repubblicana.

Pasquale

Lubrano Lavadera

da Il Golfo 14 marzo 2015

Commenti

Posta un commento