Procida Capitale Italiana della Cultura: Due Figure di rilievo Giuseppe Imbò e Antonio Parascandola

|

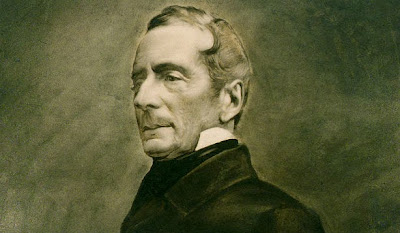

| Antonio Parascandola |

I

libri più importanti sulla storia di Procida sono stati scritti alla fine

dell'ottocento poi per mezzo secolo il grande silenzio e la grande oscurità. In

tale buio due luci due grandi nomi Giuseppe Imbò e Antonio Parascandola docenti

universitari e ricercatori scientifici che

con i loro studi e le loro ricerche hanno tenuto alto il nome di Procida

a livello culturale. Due figure che andrebbero rivisitate e fatte conoscere ai

cittadini italiani.

Se

oggi Procida ha meritato il titolo di Capitale della Cultura lo si deve anche a loro, al loro impegno

strenuo di formazione degli studenti

universitari e ai risultati scientifici raggiunti grazie alla loro forte

passione per la ricerca.

Giuseppe

Imbò (1899-1980) geofisico,

sismologo, fu prima assistente di Alessandro Malladra all’Osservatorio

Vesuviano, poi, dal 1929, direttore dell’Osservatorio di Catania. Presidente

dell'Associazione geofisica italiana, venne nominato direttore dell’OV nel

1935. L’anno successivo ottenne inoltre la cattedra di Fisica Terrestre

dell’Università di Napoli. Imbò diede inizio a un vasto programma di lavori di

riammodernamento della struttura dell’OV, che prevedeva la sostituzione di

alcune strumentazioni soprattutto sismiche con altre più idonee. Tale programma

tardò a realizzarsi a causa dell’avvento della seconda guerra mondiale; non

vennero tuttavia mai sospese le osservazioni meteorologiche, vulcanologiche e

sismiche, anche quando l’Osservatorio vesuviano fu requisito dalle truppe

alleate. In queste circostanze avvenne l’eruzione del 1944, che Imbò studiò

approfonditamente, nonostante i pochi mezzi a sua disposizione.

Il programma di riammodernamento fu ripreso al

termine della guerra, e con Imbò iniziò una stretta collaborazione dell’OV con

l’Istituto Nazionale di Geofisica, e con ricercatori giapponesi. Gli studi di

Imbò riguardarono soprattutto la vulcanologia fisica e la sorveglianza

geofisica dei vulcani.

Tra i suoi scritti ricordiamo: Appunti delle

lezioni di vulcanologia ORUN, Fenomeno bradisismo flegreo e sue

conseguenze, Indagine sulla radioattività naturale, Lave

vesuviane, Il Vesuvio e la sua storia Edizioni scientifiche

Italiane.

Antonio Parascandola, nel 1928 si laureò in Chimica e nel 1929 conseguì una

laurea in Farmacia, entrambe presso l'Università di Napoli. L'anno successivo si abilitò alla professione di farmacista. Tuttavia non

seguì le orme paterne, preferendo seguire la passione per la mineralogia e la vulcanologia che lo portò a pubblicare diversi articoli scientifici, i quali gli

valsero, già nel 1931, la nomina di assistente incaricato presso l'Istituto di

Geologia e Mineralogia Agraria del Real Istituto Superiore Agrario di Portici. In seguito alla sua produzione scientifica, nel 1936 conseguì la libera

docenza in vulcanologia e nel 1937 in geologia fisica.

Professore incaricato di Mineralogia e Geologia nel corso di laurea in

Ingegneria si interessò alle eruzioni del Vesuvio e in particolare raccontò da testimone diretto l'ultima eruzione del Vesuvio del 1944, approfondendo scientificamente i processi di segregazione della tenorite e della cotunnite. Negli anni successivi si dedicò alle ricerche

di mineralogia e petrografia nelle aree vesuviana e flegrea con riferimento all'attività

della solfatara e del bradisismo, che fu oggetto della sua ultima pubblicazione nel 1972.

Collaborò all'aggiornamento della carta geologica d'Italia e alla redazione

della voce "Terra" per l'Enciclopedia

Treccani, lasciando infine una produzione scientifica

rappresentata da circa 60 lavori pubblicati, riguardanti in massima parte

il Vesuvio e i Campi Flegrei.

Nel 1990 fu costituito presso il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II il Museo di Mineralogia a lui intestato. In suo onore è stata

denominata la parascandolaite,

minerale scoperto nel 2013 tra i

materiali prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1944.

Tra le sue pubblicazioni Il Vesuvio e le sue eruzioni L'eruzione

vesuviana del marzo 1944, Napoli, Genovese, 1945, Il Monte Nuovo e

il lago Lucrino, Napoli, Genovese, 1946, I fenomeni bradisismici del

Serapeo di Pozzuoli, Napoli, Stab. tip. G. Genovese, 1947.

.jpg)

Commenti

Posta un commento